スケジュールとカリキュラム

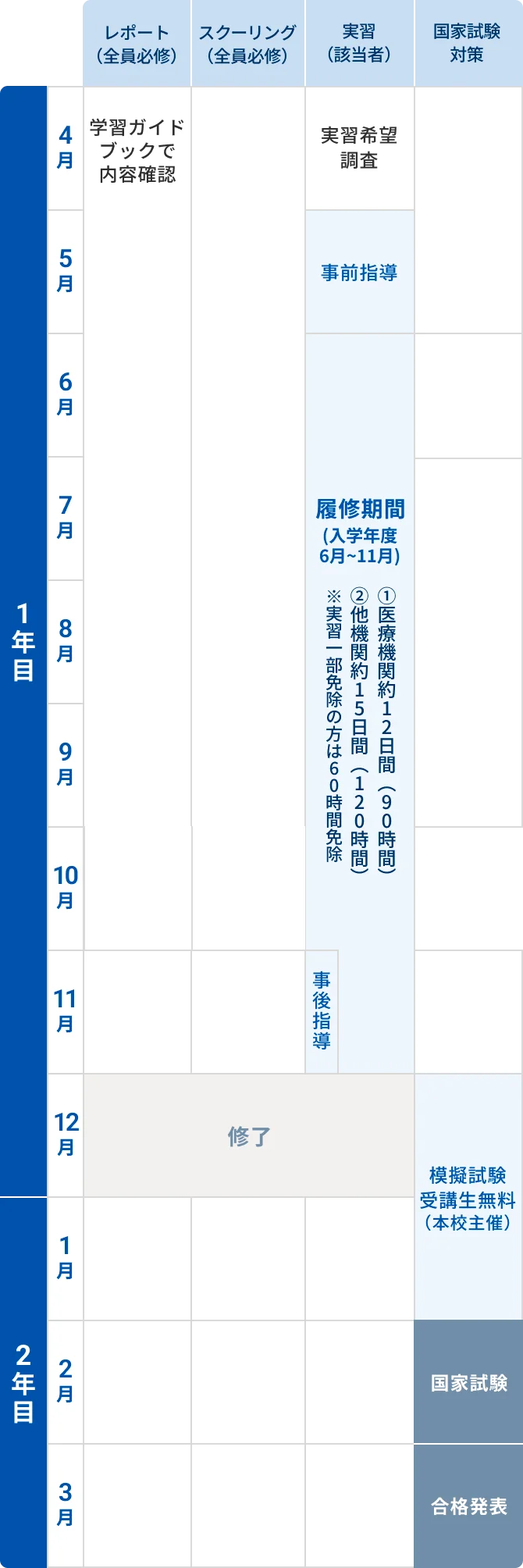

学習内容は「レポート学習」「演習問題課題」「スクーリング」「実習(※該当者のみ)」が中心です。9カ月かけて段階的に学びを深めていきます。短期間ながらも、座学だけでなく対面授業や実習で現場感覚を養えるのが特長です。

カリキュラム

全10科目を学習します。各分野を専門に研究・教育指導している教員が、レポートを添削します。

| 科目 |

|---|

|

学びのスタイル

自分のペースで学習を進められる、最もシンプルなコースです。

eラーニングシステムを使っての演習問題課題・レポート学習が中心です。

- 自分のペースでコツコツ学習したい方

- 最小限の費用と時間で資格を取得したい方

- 育児や仕事の時間を十分確保したい方

選べるオプションサービス

「通信教育だと一人で勉強を続けられるか不安」「もっと実践的な学びや仲間との交流が欲しい」と感じる方のために、ベーシックコースに加えて、学び方をカスタマイズできる有料のオプションコースをご用意しています。

| コース・サービス名 | 内容 | こんな方におすすめ |

|---|---|---|

| バーチャルキャンパス |

|

|

| 映像授業コース |

|

|

| クラス授業コース |

|

|

| 個別指導コース |

|

|

演習問題課題・レポート学習

いつでも・どこでも学べる

学習内容は、e-ラーニングシステムを活用した「演習問題課題」と「レポート学習」が中心です。PCやスマートフォンから、時間や場所を選ばず学習を進められます。

演習問題で基礎知識を定着させ、レポート学習でアウトプットすることで、学習内容をより深く理解し、実践に活かせるスキルの定着を目指します。

課題内容

- レポート本数:13本

- 文字数:600〜1200文字

- 提出頻度:1カ月に1回(2~4本)

演習問題課題

レポート課題や国家試験問題に沿った選択式の演習問題を出題します。繰り返し解き直すことができるため、正しい知識をしっかりとインプットし、基礎力を身につけることができます。

レポート学習

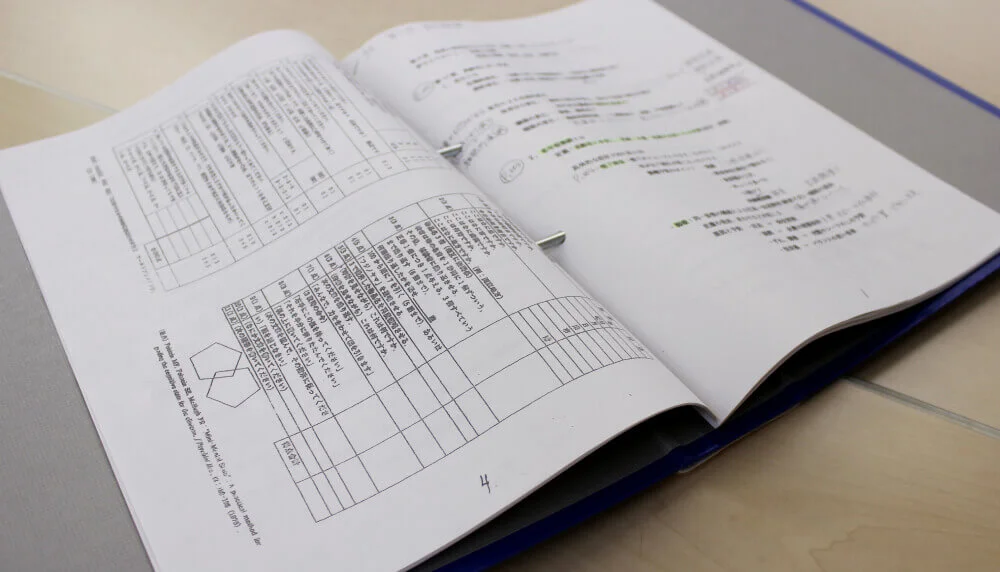

記述式のレポート課題を通して、演習問題で身につけた基礎知識を応用し、アウトプットする能力を養います。以下はレポート学習の流れです。

| ステップ1 調査 | 課題内容に基づき、教科書(指定テキスト)、参考文献(参考資料)、インターネットで調査を行います。 |

| ステップ2 レポート執筆 | 調査に基づきレポートを執筆・提出します。 |

| ステップ3 振り返り | レポート提出後は、教員から、添削とあわせて「課題の解説(解題)」を提供します。 |

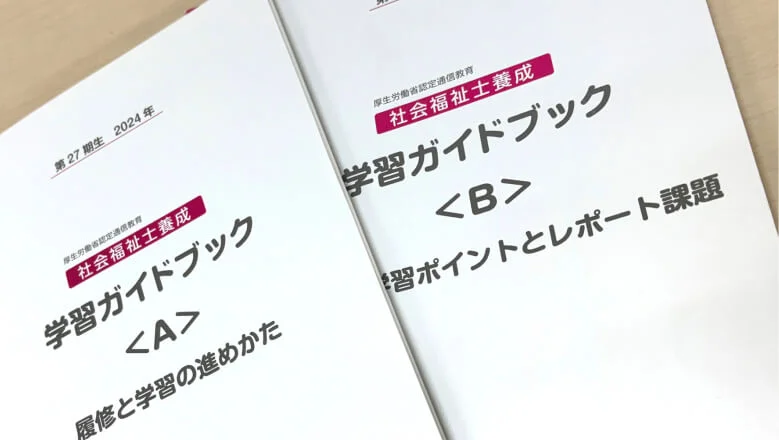

レポート作成に必要な情報は、すべて「学習ガイドブック」に集約されています。各カリキュラムごとに、学習の目標や進め方、レポート作成時に意識すべきポイントが明記されており、一人でも安心して学習を進められます。

レポート作成や、各科目における重要なポイントを13分程度にまとめた動画を提供しています。視聴後に「学習ガイドブック」に沿って学習を進めることで学びが深まります。

レポートは、e-ラーニングシステムによりPCやスマートフォンから作成可能です。作業の途中保存もできるため、通勤中などのスキマ時間を有効に活用できます。

レポート作成や学習内容でわからない点があれば、e-ラーニングシステム上からいつでも教員に質問することができます。一人で悩まずすぐに疑問を解消できる環境を整えています。

レポートを提出した後は、教員による「課題の解説(解題)」と、個別の添削指導が行われます。出題の意図や学習のポイントが丁寧に示されており、単に提出して終わりではなく、その後の振り返り学習にも役立ちます。

スクーリング

スクーリングは「座学授業」と「演習授業」の2種類に分かれています。日福のスクーリングは、知識を得るだけでなく、グループワークやプレゼンテーションを通じて、ソーシャルワークへの理解を実践的に深められることが特長です。また、同じ目標に向かう仲間との出会いや交流の場にもなっています。

スクーリング日数

合計8日間

対面とオンデマンドで選べる座学授業

座学授業は対面とオンデマンドから選択可能です。授業では、福祉現場で豊富な実績を持つ教員から直接授業を受けられます。国家試験に頻出テーマの講義はもちろん、最新の事例を踏まえたテーマも取り扱っています。

| 座学授業の対面日程 |

|---|

| 2026年6/21(日)・7/11(土)・7/12(日)・8/1(土)・8/2(日)・8/22(土) |

※オンデマンドを希望の方は、原則対面授業を受講することができません。

対面で理解を深める演習授業

演習授業は対面授業が必須です。授業では現役の精神保健福祉士を講師に招き、グループワークによる事例検討や発表を行います。実践に近い形で理解を深めることで、今後の学習や実習につながる土台を築く機会となります。

| 演習授業の日程 | |

|---|---|

| 5月対面 | 2026年5/16(土)PM・5/17(日) ※5月は定員により締切 |

| 6月対面 | 2026年6/13(土)PM・6/14(日) |

| 7月対面 | NEW2026年7/4(土)PM・7/5(日) |

| 8月対面 | NEW2026年8/8(土)PM・8/9(日) |

※希望日程を調査したうえで、選考により決定します。

実習

現場実習では、実際の福祉現場に出向き、実習指導者のもとで学びます。これまでの学びが支援の現場でどのように活きるのかを体験的・実践的に理解していく機会です。

実習先は、全国600カ所以上の提携施設から選択可能です。基本は連続実習となりますが、条件を満たす場合に限り、期間を分けて実施する「分散実習」も可能です。例えば、数カ月をかけて指定時間数を満たすケースなどもあります。

実習該当者

実習は、入学時点で厚生労働省が定める施設・職種で1年以上の相談援助業務の実務経験がない方が対象です。該当する方は、2つの施設で210時間以上(約27日間)の実習が必須です。1年以上の実務経験がある方は、実習が免除となります。

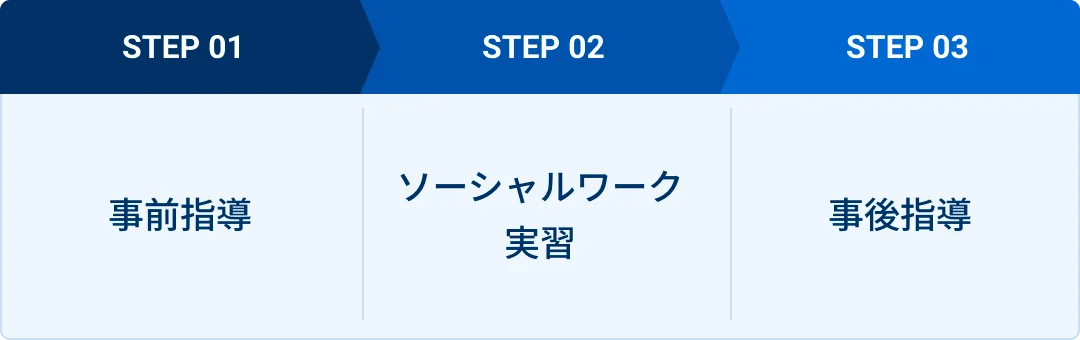

実習の流れ

実習は「事前指導」「ソーシャルワーク実習」「事後指導」の3ステップに分かれています。準備から振り返りまで段階的に進むことで、安心して実習に臨めます。

1.事前指導

実習に入る前に、福祉施設の担当者から施設の特徴や役割について学びます。あわせて、実習目標の立て方や、実習中に使うノートの記入方法も丁寧に指導しています。事前指導の日程は以下から選択できます。

| 事前指導の日程 | |

|---|---|

| 日程1 | 2026年5/9(土) |

| 日程2 | 2026年5/10(日) |

2.ソーシャルワーク実習

実習では、実際の福祉現場に出向き、現場の指導者のもとでソーシャルワークを実践的に学びます。事前に教員との個別面談を通じて、実習先や実施時期を調整し、各自の状況に合わせた配属が行われます。

また、実習中は教員が施設を巡回し、受講生の不安や学びの定着度を確認します。

| 総実習時間 | 2つの施設で210時間以上(約27日間)

|

| 実習期間 | 入学年度6月~11月(個別に調整) |

| 実習形式 |

例1: 6〜11月で2カ所 例2: 6〜8月で1カ所/9〜11月で1カ所 ※分割実習については、場合により希望に添えない場合もございます。 |

| 注意点 |

|

※社会福祉士「ソーシャルワーク実習」を履修した方は60時間免除となります。

※実務経験が1年以上の場合は実習が免除になります。

3.事後指導

実習を終えた後は、経験を整理し、学びを次のステップにつなげる「事後指導」を行います。現場で得た気づきや学びを共有しながら、理解を深める機会となります。

※事後指導の日程は2学期にお知らせします。

精神保健福祉士の国家試験対策

フォロー体制

- 全国平均を大きく上回る高い合格率

- 動画やテストで一人でも試験対策を進められるサポート体制

国家試験を意識した形式のミニテストや期末確認テストを実施しています。結果に応じて教員からの個別フォローも行われるため、つまずきやすいポイントもその都度解消できます。

国家試験に向けた模擬試験を毎年12月と1月に実施しています(受講生無料)。過去問よりも細かい内容を問われる設問が多く、理解度チェックや時間配分の練習として受講する方も多いです。

国家試験に向けた心構えから、書類の準備・記入方法まで、動画でわかりやすく解説します。初めての受験でも不安なく臨めます。

昨年度の受講者アンケートをまとめたデータブックです。合格者のリアルな声が詰まっており、「勉強の見直しに役立てたい」「つまずいた時の励みにしたい」など、活用方法は人それぞれです。試験直前の心強い味方になります。

国家試験を熟知した教員が、基礎から応用までをわかりやすく解説。不安な科目を選んで視聴できるため、苦手分野の復習や試験直前の対策にも効果的です。自分の学習状況に合わせて活用できます。

学生の声

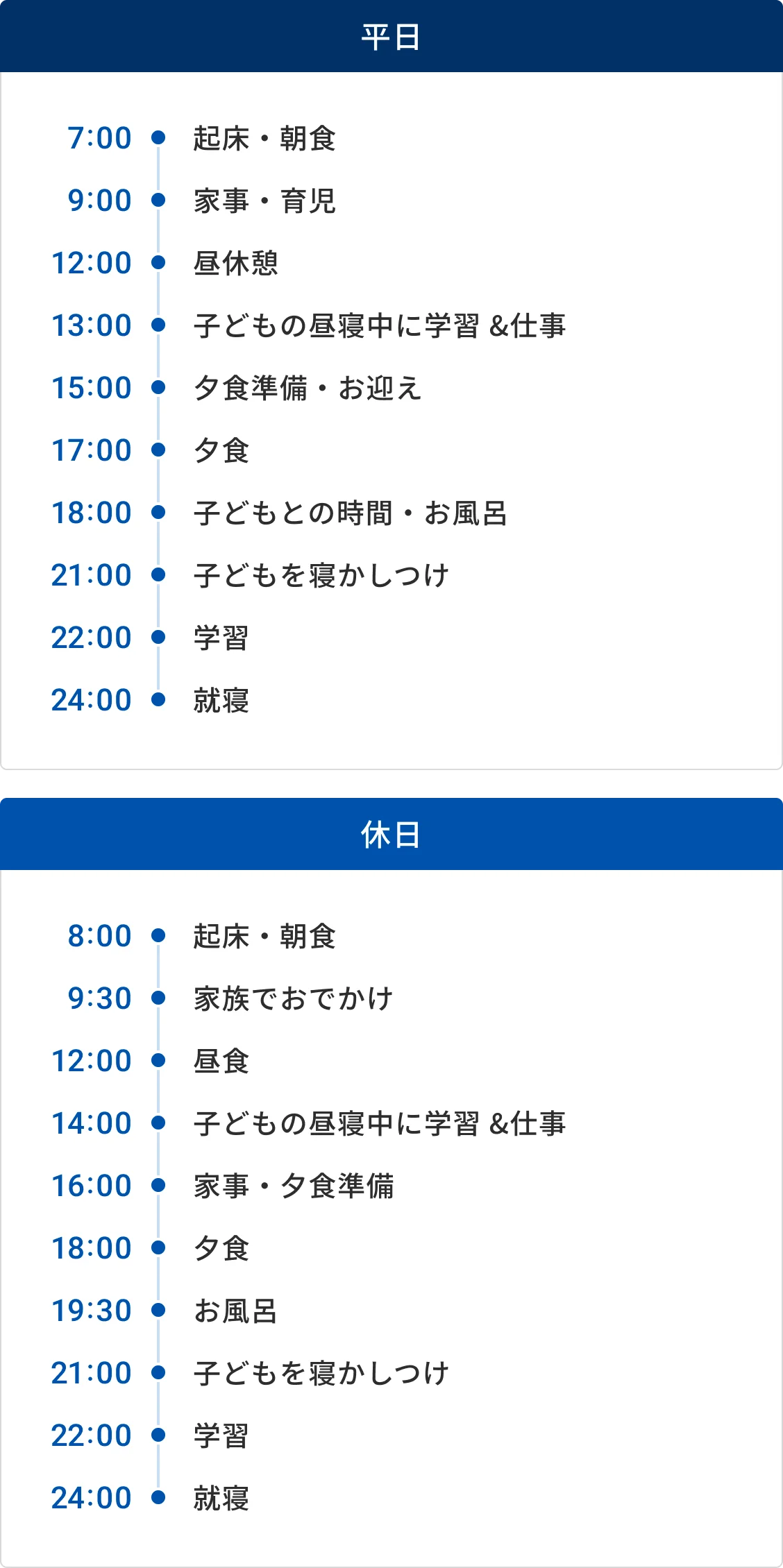

- 育児と仕事との両立

社会福祉士としてスクールソーシャルワーカーを務める中で、精神保健福祉士の専門性が求められる場面に多く出会い、ダブル資格の必要性を感じて入学を決意しました。仕事や子育てと並行して学ぶのは簡単ではありませんでしたが、家族とスケジュールを共有し、勉強時間と家庭の時間をしっかり分けることで乗り越えました。

スクーリングでは現場経験豊富な先生方から実践的な話を聞くことができ、視野が広がったと感じます。国家試験に向けては一問一答集を活用し、年末年始には図書館に通って集中して取り組みました。

【1日のタイムスケジュール】

キャリア

修了生のバックグラウンドは幅広く、資格取得後のキャリアもさまざまです。主な就職先やキャリアモデルの一例を紹介します。

主な就職先

卒業後の進路は相談援助職だけに限りません。地域支援、医療現場、行政職など、専門性を活かせる道は多彩です。

精神科病院、総合病院の相談室、リハビリテーションセンターなど

地域活動支援センター、就労支援事業所、グループホームなど

精神保健福祉センター、市区町村の福祉課、福祉関連のNPOなど

児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童相談所など

教育委員会、スクールソーシャルワーカー、キャンパスソーシャルワーカー など

特例子会社(障害者雇用を目的とした企業グループ内子会社)、福祉系ベンチャーなど

キャリアモデル

- 高齢者グループホーム 介護福祉士 → 精神科病院デイケア相談員

認知症高齢者グループホームで介護福祉士として勤務する中で、精神障がい者の回復支援にも関心を持つように。自身のメンタルヘルスの経験も重なり、精神保健福祉士を志しました。仕事や就職活動と両立しながら学べる短期通信課程が最適だと感じ、日福への入学を決めました。

5〜6月のスクーリングから実習、国家試験対策と段階的に学べるカリキュラムで、常に先生やクラスメイトに相談できる環境があり、意欲的に取り組めました。実習では他の通学課程の学生とも交流があり、多くの出会いと刺激を得られたことが印象に残っています。

精神科病院の重度認知症デイケアで相談員として勤務。看護師や作業療法士、介護士と連携しながら、患者様へのケースワークやリハビリ支援を行っています。患者様のご家族への支援や環境調整も担い、地域とのつながりを意識して支援できることに、やりがいを感じています。

- 児童館 社会福祉士 → 放課後等デイサービス児童指導員

社会福祉士として児童館で働く中で、障がいのある子どもや精神疾患を持つ保護者との関わりが多く、精神保健に関する専門的な知識が必要だと感じたのがきっかけです。オープンキャンパスでは先生方の親身な対応が印象的で、知人の勧めもあり日福への入学を決めました。

短期養成課程だったため在学期間は限られていましたが、学びは非常に濃密でした。中でもスクーリングは印象深く、異なる職種や年代のクラスメイトとのグループワークを通じて多様な視点を得ることができました。現場に立つ今も、当時の学びが支えになっています。

放課後等デイサービスで児童指導員として勤務しています。子どもの特性に合わせた個別支援や外出支援をはじめ、保護者との面談にも同席し、支援計画づくりにも関わっています。精神保健福祉士の学びと並行して児童発達支援管理責任者の研修も修了し、支援の幅が広がっています。

教員メッセージ

- 上智大学社会福祉学科卒業

- 昭和女子大学院生活機構研究科福祉社会研究専攻修了(福祉社会実践学)修士

- 地域障害福祉分野/特定非営利活動法人NPOあおぞら理事

- 産業精神保健分野/元厚生労働本省健康相談室(心理療法士)

- 日本精神保健福祉士協会 就労・雇用・産業保健委員会委員

- 日本産業精神保健学会 代議員

精神保健福祉士は精神障害者に対する医療、福祉、保健分野の援助のみならず、精神保健(メンタルヘルス)の課題を抱える方への支援も対象となり、教育、司法、産業・労働分野へと活躍の場も広がっています。

このように、新しいことや小さな社会課題に目を向けて、それにチャレンジしていくスキルも必要です。これからも進化を続ける精神保健福祉士を目指していきませんか。

学費サポート

日福の通信課程では、「実習あり」「実習なし」で学費が異なります。ご自身の経歴に応じた入学区分をご確認ください。

| 入学金 | 受講料 | 実習費 | 合計 | |

|---|---|---|---|---|

| 実習なし | 20,000円 | 210,000円 | ― | 230,000円 |

| 実習あり | 20,000円 | 240,000円 | 470,000円 |

※実習費は「実習が必要な方のみ」対象です。

※上記以外に、以下の費用がかかります。

- テキスト代(教科書代):別途購入(過去例 約34,848円)

- レポートなどの提出物にかかる郵送費

- スクーリングや実習にかかる交通費・宿泊費(必要な方のみ)

学費サポート

再進学・キャリアチェンジを応援するさまざまな学費支援制度をご用意しています。返済不要の給付金から貸付制度まで、ライフスタイルに合わせて活用できます。

| 制度名 | 内容 | 支給・貸与額 |

|---|---|---|

| 専門実践教育訓練給付金 (実習なし) |

|

|

| 専門実践教育訓練給付金 (実習あり) |

|

|

| 教育ローン |

| 金融機関により異なる |

よくある質問

COURSEコース一覧

- 生活に合わせて選べる3つのコース

通学は週4・週1・週2から選択可能。オンデマンド授業も組み合わせ、生活に合わせて柔軟に学べる。

- 現場視点が身につく授業

現場経験豊富な教員が授業を担当。ゲスト講師を招いた授業もあり、支援のリアルを多角的に学べる。

- 高い合格率と個別フォロー体制

全国トップクラスの合格率。担任制・ミニテスト・模試などで全員合格を目指せる環境。

短期集中で資格取得を目指せる

- ダブル資格を目指せる短期課程

社会福祉士を取得済みの方が、ダブル資格を目指すケース多数。無理なく短期間で資格取得を目指せるカリキュラム。

- 一人ひとりの学習を支える有料オプション

動画教材・クラス授業・個別指導・バーチャルキャンパスを通じて、学習の進め方や仲間との交流を自由に設計可能。

- 短期でも無理なく学べるサポート体制

効率良く学べる学習課題に加え、オンラインと対面を選べるスクーリング。短期修了に向けて徹底サポート。

OPEN CAMPUSオープンキャンパス

福祉の専門家を目指す第一歩。実際の授業や施設を体験し、教員と直接話せる機会です。 あなたの将来の可能性を広げるオープンキャンパスにぜひご参加ください。

キャンパス

学校の雰囲気や授業内容を体験できる絶好の機会です。施設見学や模擬授業、個別相談など充実の内容でお待ちしています。

直近の開催を確認する(平日昼)

平日の昼間に開催する説明会です。学校概要や入試情報の説明、校内見学、個別相談などを行います。

直近の開催を確認する(平日夜)

仕事帰りや学校帰りに参加できる夜間の説明会です。学校概要や入試情報の説明、校内見学、個別相談などを行います。

直近の開催を確認する説明会

ご自宅からでも参加できるオンライン説明会です。学校概要や入試情報の説明、質疑応答などを行います。

直近の開催を確認するVIEW MORE合わせて見られるページ

日本福祉教育専門学校では、福祉・医療の専門家を目指す皆様を全力でサポートします。まずは資料請求やオープンキャンパスで、学校の雰囲気を感じてみてください。