- 通学部/学科一覧+-

精神保健福祉士は、精神的な悩みを抱えた人達が集まる場所で必要とされる職業です。ここでは、精神保健福祉士がどんなところに就職しているのか、分野別にご紹介します。

精神保健福祉士の就職先は、医療現場、福祉の現場、行政や司法関係など、様々な場所が挙げられます。それぞれどういった施設なのかを見ていきましょう。

精神保健福祉士が活躍できる場として、まず挙げられるのが医療機関です。精神科病院・精神科有床診療所、精神科以外の病院・有床診療所、無床診療所、訪問介護ステーション、その他の医療関係施設などが就職先です。

基本的には医療機関の受診、入・退院等の調整や精神障害者の生活を支援します。また、医療と地域生活とのパイプ役となることも重要な業務です。医療機関では、医師や看護師、その他医療従事者など、他業種と連携して福祉的な側面からチーム医療に参加します。

精神保健福祉士は、自立訓練施設や就労移行支援施設、グループホーム、地域活動支援センター、相談支援事業所など幅広い障碍者福祉施設で活躍することができます。主に対面や訪問、電話による相談・支援業務が中心です。入所型の施設であれば、日常の家事などの動作訓練を行うこともあります。

精神保健福祉士は、自治体や保健所、精神保健福祉センターなど、福祉行政機関でも活躍しています。行政機関では、法律に関わる手続き業務のほか、精神障害者の生活支援を目的とした啓発活動の企画・運営、各種支援事業の実施などを担います。

司法関係の就職先には、保護観察所や刑務所、更生保護施設などがあります。「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った精神障害者の医療及び観察に関する法律」に基づき職務にあたります。

この法律は、精神障害が原因で善悪の判断がつけられず重大な罪を犯してしまった人を対象とするものです。「精神保健参与員」として審判に協力したり、「社会復帰調整官」として対象者の社会復帰を助ける役割は、一定の精神保健福祉に関する実務経験を積んだのちに、就くことができます。

近年、精神保健福祉士の活躍の場として期待されているのが教育機関です。スクールソーシャルワーカーとして子どもや家族、教員のケアを行ったりします。ストレス社会といわれている昨今、こういった現場でも精神保健福祉士の活躍は増えていくことでしょう。

国家試験 合格者数全国 No.1

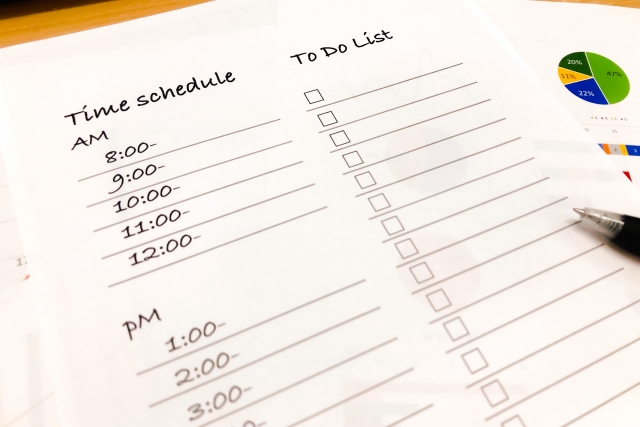

ライフスタイルにあわせたコースを用意。

1年コースで資格取得を目指す昼間部と

通信教育部を設置しています。

就労している分野によって仕事内容は変わります。精神保健福祉士の資格を活かして就労している人の分野とその割合について、データを見てみましょう。

・医療関係(23.3%)

・障害者福祉施設(24.4%)

・高齢者福祉関係(15.2%)

・行政機関(10.8%)

・児童・母子福祉関係(5.3%)

・地域福祉関係(5.2%)

・学校教育関係(4.1%)

・就業支援関係(1.8%)

・生活保護関係(0.8%)

・司法関係(0.8%)

・生活困窮者自立支援関係(0.6%)

・その他(6.3%)

・無回答(1.3%)

【出典】「令和2年度社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士就労状況調査結果」((公財)社会福祉振興・試験センター)

医療関係に勤めている割合が最も高く、次いで障害者福祉関係の割合が高い結果となりました。この2つで全体の5割を占めています。平成27年度調査においてもこの2つの割合が最も高い結果でした。対して、3番目に割合の多い高齢者福祉関係については、平成27年度調査時は9.5%であったところ15.2%へと増加しています。高齢化の進みによる求人の増加もありますが、近年の待遇改善・給与改善により就労人気が増しているという見方もできるでしょう。