【2025年最新版】

言語聴覚士とは?

具体的な仕事内容などを解説

私たちは、「言葉」を使ってコミュニケーションを図り、気持ちを伝え合って生きています。言葉は生活に欠かすことのできない大切なものです。病気や交通事故、発達上の問題などで、言葉によるコミュニケーションがとりにくくなってしまったらどうしますか?

ここでは、「話す、聞く、食べる」のスペシャリスト、コミュニケーションの支援をする「言語聴覚士」という仕事について紹介していきます。

言語聴覚士とは

言語聴覚士法では、「厚生労働大臣の免許を受けて、言語聴覚士の名称を用いて、音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある者についてその機能の維持向上を図るため、言語訓練その他の訓練、これに必要な検査及び助言、指導その他の援助を行うことを業とする者をいう。」と定義されています。

つまり、言語聴覚士は、言葉によるコミュニケーションに問題がある方に専門的サービスを提供し、自分らしい生活を構築できるよう支援する専門職です。

言葉によるコミュニケーションの問題は脳卒中後の失語症、聴覚障害、ことばの発達の遅れ、声や発音の障害など多岐に渡ります。小児から高齢者まで幅広く現れるのが特徴です。言語聴覚士はこのような問題の本質や発現メカニズムを明らかにし、対処法を見出すために検査・評価を実施し、必要に応じて訓練、指導、助言、その他の援助を行います。

言語聴覚士の仕事内容

言語聴覚士は「話す、聞く、食べる」のスペシャリストです。

言語聴覚士法では、言語聴覚士の業務について「言語聴覚士は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として、医師又は歯科医師の指示の下に、嚥下訓練、人工内耳の調整その他厚生労働省令で定める行為を行うことを業とすることができる。」とされています。

言語聴覚士の対象となる患者さんは子どもから大人まで幅広く、人によって抱える問題は様々です。一人ひとりの問題の原因を明らかにして、対処法を見つけ出し、リハビリテーションを通して症状の改善をはかることが言語聴覚士の主な仕事です。具体的にどのような仕事をするのか紹介していきます。

①摂食・嚥下の訓練

食べ物の飲み込みがうまくいかず、口からこぼれてしまったり、むせてしまったりする人の原因を調べ、対処を行います。通常、飲み込みは人間の反射によって行われますが、脳の障害などが起きるとうまくできなくなります。そのため、反射を高めるための訓練を行います。

②成人言語・認知の訓練

大人の言語障害は、認知症や脳梗塞、交通事故などが原因で起きることが大半です。そのため、言葉にしたくてもできない、表現できないということが起こります。患者さんが自分の思いを言葉にできるよう、リハビリテーションのプログラムを組み立てて機能訓練やリハビリなどを行います。

③発声・発語の訓練

失語症・構音障害・音声障害・高次脳機能障害になってしまった方の障害の内容を観察し、原因を加味して発話の訓練を行います。社会生活への復帰が目的の訓練です。

④小児言語・認知の訓練

子どもの言葉の遅れに対して、絵本を見せて言葉を引き出したり、文字の習得ができるように指導を行ったりします。また家族や教育機関と連携し、子どもの周辺環境を整える役割も担っています。

⑤聴覚の支援

聴覚障害は生まれつきの場合と、事故や高齢化などで後天的に起こる場合があります。言語聴覚士は聴覚検査やヒアリングを通して患者の障害について調べ、言語の訓練をしていきます。補聴器や人工内耳の調整などを行うこともあります。

言語聴覚士が対象としている障害

日本言語聴覚士協会に登録している言語聴覚士会員によるデータを記載します。言語聴覚士が対象としている障害とそれぞれの対象人数について見てみましょう。

■令和2年3月時点 ※複数回答可

・摂食・嚥下(14,103人)

・成人言語・認知(14,041人)

・発声・発語(13,344人)

・小児言語・認知(4,507人)

・聴覚(2,082人)

・その他(234人)

■令和5年3月時点 ※複数回答可

・発声・発語(14,628人)

・摂食・嚥下(14,517人)

・成人言語・認知(14,248人)

・小児言語・認知(5,413人)

・聴覚(2,753人)

・その他(137人)

全体的に対象人数が増加傾向です。高齢者が増えていることが要因と考えられ、この傾向は年々強まるでしょう。

分野別では、「発声・発語」が大きく増加(13,344人→14,628人)となりました。

出典:日本言語聴覚士協会

言語聴覚士の働く場所

言語聴覚士は、子供から高齢者まで幅広い方を対象に訓練を行うことができます。そのため、活躍できる場所も多くあります。働いている場所、就職先は次の通りです。

※出典:日本言語聴覚士協会

①医療(60.27%)

一般病院、特定機能病院、診療所など

②医療/介護(17.87%)

医療と介護の施設の複合施設

③介護(6.49%)

介護保険施設、居宅サービス事業所など

④福祉(4.73%)

障害者福祉施設、児童福祉施設、保健所など

⑤医療/福祉(2.22%)

医療と福祉の施設の複合施設

⑥その他(8.42%)

特別支援学校、小中学校、高等学校、言語聴覚士指定養成所、研究施設、養成校以外の一般の大学・専門学校など

言語聴覚士が働く職場は約6割が医療機関、次いで、介護や福祉関連の現場で働くことが多いです。また、補足として、日本言語聴覚士協会の発表によると、2023年の時点では言語聴覚士の会員のうち約76%を女性が占めていることがわかりました。

国家資格「言語聴覚士」の資格取得の方法

言語聴覚士になるは、法律に定められた教育課程を経て国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受ける必要があります。試験は毎年3月に行われ、合格率は50~60%台で推移しています。最終的には国家試験に合格しなくてはなりませんが、国家試験の受験資格を得るには必要な知識と技能の習得が義務付けられています。

受験資格を得るためにはいくつかのルートがあります。日福では、言語聴覚士養成課程のない一般の4年制大学を卒業した方(または卒業見込みの方)のための、言語聴覚療法学科(2年制)を設置しています。

言語聴覚士養成課程

(4年)

・短大

言語聴覚士養成課程

(3年)

・言語聴覚士養成校

(3年)

言語聴覚士の将来性

高齢化に伴う社会的ニーズもあり、言語聴覚士の数も年々増加傾向にあります。

日本言語聴覚士協会によると、毎年1千6百名程度が言語聴覚士となり、有資格者数は、2018年3月には3万人を超え、2023年3月には約3万9千人となっています。

超高齢化社会を乗り切るために「地域包括ケア」という高齢者の暮らしを地域で包括的に支える仕組み推進されており、言語聴覚士もその一端を担っています。地域包括ケアを進めるためにはまず地域で環境を整備していかなければなりません。そのため、今後さらに言語聴覚士の就職先となるような病院や施設が拡大し今後も活躍の場は広がっていくことでしょう。

言語聴覚士の給料・年収について

厚生労働省の令和2年賃金構造基本統計調査によると、言語聴覚士の平均年収は418.9万円となっています。

なお、新米としての初任給は月収は約22万円~26万円が平均、年収にすると、ボーナスも入るので約300万円~350万円となります。

同じリハビリテーション専門職である理学療法士や作業療法士の収入より、少し低い傾向にあるようです。しかし、それも目安であって、勤務先や実績などによって大きくことなります。

関連記事:言語聴覚士の給料・年収について

小児のリハビリにおける言語聴覚士の役割

大きく分けて「ことば」、「きこえ」、「食べる」において障害を抱えた小児を対象としてサポート、リハビリをするのが主な役割です。お子さんの抱える症状の原因を探り、検査などをしながら、個別に訓練プログラムを考えていきます。

小児のリハビリテーションにおける言語聴覚士は、全国的に人数が少ない現状があります。しかし、未来を生きる子どもたちを対象とする言語聴覚士の重要性は高いものです。そのため、小児を対象とした言語発達支援の環境整備は、徐々におこなわれてきています。つまり、小児を対象とした言語聴覚士における需要は高くなっているのです。

関連記事:小児のリハビリにおける言語聴覚士の役割

言語聴覚士の魅力

言語聴覚士は、医療専門職であり、国家資格であるため、生涯を通じて働くことのできる仕事です。病院や社会福祉施設において需要の高い仕事のため、一時的に離職しても、再就職先は見つけやすいといえます。

また、言語聴覚士は女性が多く活躍する仕事でもあるため、ライフスタイルの変化に合わせて、非常勤や休職など、働き方を変えながら続けることができることも魅力の一つです。

関連記事:言語聴覚士の魅力ややりがい

言語聴覚士、理学療法士、作業療法士の違い

言語聴覚士、理学療法士、作業療法士は患者さんのリハビリテーションのサポートを行う点においては共通していますが、サポート内容がそれぞれで異なります。

言語聴覚士は、話すことや食べること、聞くことなどで、障害や悩みを抱えている人に対してケアを行います。一方、理学療法士は、歩く、食べる、座るなどの日常生活で基本となる身体機能のリハビリテーション、作業療法士の場合は理学療法で回復した患者さんを対象としており、社会復帰のための応用動作の回復を目的としています。

| 資格名 | 種類 | 仕事内容など |

|---|---|---|

| 言語聴覚士 | 国家資格 | 話すことや食べること、聞くことなどで、障害や悩みを抱えている人に対してケアを行います。発声の仕方を教えること、食べ物の飲み込み方を指導・訓練すること、補聴器の調整などが主な仕事内容です。 |

| 理学療法士 | 国家資格 | 歩く、食べる、座るなどの日常生活で基本となる身体機能のリハビリテーションを行います。病気やケガで障害を抱えている人に対して、運動療法や物理療法、歩行訓練や筋力訓練などを施します。 |

| 作業療法士 | 国家資格 | 理学療法で回復した患者さんを対象としており、社会復帰のための応用動作の回復を目的としています。理学療法士は身体機能のリハビリテーションが主ですが、作業療法士は心のリハビリテーションもあわせて行います。 |

| 資格名 | 言語聴覚士 |

|---|---|

| 種類 | 国家資格 |

| 仕事内容など | 話すことや食べること、聞くことなどで、障害や悩みを抱えている人に対してケアを行います。発声の仕方を教えること、食べ物の飲み込み方を指導・訓練すること、補聴器の調整などが主な仕事内容です。 |

| 資格名 | 理学療法士 |

|---|---|

| 種類 | 国家資格 |

| 仕事内容など | 歩く、食べる、座るなどの日常生活で基本となる身体機能のリハビリテーションを行います。病気やケガで障害を抱えている人に対して、運動療法や物理療法、歩行訓練や筋力訓練などを施します。 |

| 資格名 | 作業療法士 |

|---|---|

| 種類 | 国家資格 |

| 仕事内容など | 理学療法で回復した患者さんを対象としており、社会復帰のための応用動作の回復を目的としています。理学療法士は身体機能のリハビリテーションが主ですが、作業療法士は心のリハビリテーションもあわせて行います。 |

関連記事:言語聴覚士、理学療法士、作業療法士の違い

言語聴覚士として独立開業することも可能?

結論からお伝えすると、言語聴覚士は独立開業することができます。ただし、独立開業する際には気をつけなければならない注意点があります。

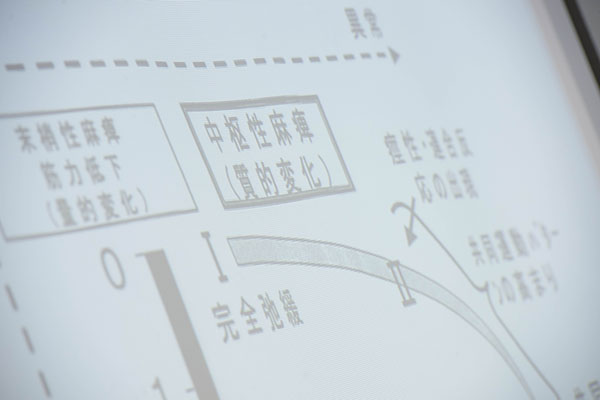

まず、原則言語聴覚士は、医師の指示の下でリハビリをすることが義務付けられています。そのため、主治医の指示を受けて、患者に合わせてリハビリをおこないます。しかし、医師のいない職場において、医師の指示なしに「言語訓練」、「構音訓練」をすることはできるため、医師の指示が必要ないリハビリ施設の立上げなどは可能です。

また、言語聴覚士単独では保険請求ができませんので、単独で独立開業する場合には完全自費、すなわち公的医療保険(健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度)適用外の施設を立ち上げることになります。

関連記事:言語聴覚士として独立開業することは可能?

日福で言語聴覚士を目指す

日福は、言語聴覚士の合格率87.1%!合格者数全国1位(2025年3月実績)。科学的根拠を基に患者様一人ひとりに寄り添いながら支援できる知識と技術スキルのすべてを学べます。また、学校生活とキャリアをバックアップするサポートも充実しています。

- 言語聴覚士合格者数全国1位

合格率87.1%

(2025年3月実績)

入学者の声

言語聴覚士を目指すなら、日本福祉教育専門学校。

学生一人ひとりの志を大切に、すべての学生が学ぶことに喜びを感じ、自らの成長に満足して夢を実現できるよう支援しています。

- 前職で感じた言語聴覚士への強いニーズ、必要な時に必要な支援を届けられるように。

- 言語聴覚療法学科/20代男性

※インタビュー当時

前職の療育施設でご家族から嚥下やコミュニケーションの訓練ができる言語聴覚士を紹介して欲しいとご相談を頂いていました。しかし、人材不足で近隣の訪問看護ステーションやクリニックでも言語聴覚士を探している状況でした。入学してから興味のあることを学ぶのはとても楽しいです。脳機能を学ぶ中で食事をするにもコミュニケーションをとるにもあらゆる場面で様々な機能を脳で統合して生活していることに気がつきました。脳以外にも各分野の第一線で活躍する先生方から学ぶことができるのは日福の特徴だと思います。