- 通学部/学科一覧+-

介護福祉士は日常生活に支障がある高齢者や障害者・障害児の生活支援を行う職業です。

ここでは介護福祉士の仕事内容について、詳しく説明していきます。

介護福祉士は、介護が必要な人の身の回りのお世話をしたり自立を支援することが仕事です。具体的には身体介護や生活支援を行っています。要介護者は特別養護老人ホーム・身体障害者施設等の社会福祉施設の利用者であることが多いですが、介護職員が直接自宅に訪問する形の介護もあります。

また、要介護者だけでなくそのご家族の相談に乗り、アドバイスをすることも仕事内容のひとつです。介護の関わる仕事の中でも介護福祉士は唯一の国家資格であり高度な専門知識と技術を有しているため、リーダー的な役割を担うこともあります。

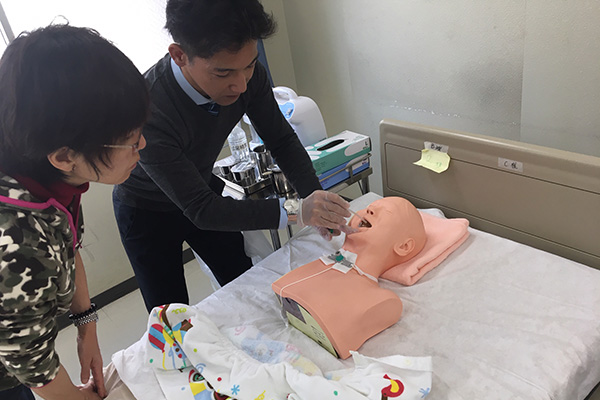

身体介護とは、身体に直接触れて行う介助のことです。そのために必要な準備や後片付けなどもこの仕事内容に含まれます。身体に直接触れない場合にも、日常生活の動作能力(ADL)やその意欲を向上させるために、要介護者と共に行う自立支援のためのサービスもこの身体介護にあたります。身体に関わる介護の一環だからですね。

日常生活の援助です。訪問介護の場合は家事援助という呼び方をします。身体介護とは違い、身体に直接触れない仕事内容が生活支援です。炊事や洗濯、買い物などの家事や、そのために必要な一連の行為を含みます。要介護者本人が自分のためにやりたいけれどできないことを代行して行うサービスであるため、本人ではなく家族のために行っている家事や本人以外の部屋の掃除、ペットの世話などは含まれません。また年に一度の大掃除のような日常生活から逸脱した内容も対象外です。

要介護者やその家族から介護や生活に関わる相談を受け、それに対してアドバイスを行う仕事内容です。より良い形で自立した日常生活が過ごせるように導くことを目的としています。家族との橋渡しや各種サービス・施設への窓口としての役割を担うこともあります。そして、単純に抱えている問題を解決することだけがゴールではなく、相談すること自体で不安が解消される場合や、問題を拾い上げることでトラブル回避につながる場合もあるので注意しましょう。また、単発の相談だけでなく継続して話を聞くことが必要なケースもあります。

介護が必要な人は、社会との繋がりが薄くなってしまいがちです。頼れる家族と施設だけに人間関係が狭まってしまい、孤独を感じる人も少なくありません。社会との繋がりを持つことはよりよい生活ができるようリハビリを続けていくモチベーションにもなります。地域の人との円滑な人間関係が築けるようお手伝いをすることも介護福祉士の仕事内容のひとつです。

介護福祉士は、数多ある介護関連の資格の中で唯一の国家資格です。そのため、介護に関わるチームメンバーの中ではマネジメントに関わる場面も出てくるでしょう。一定の経験を積んだ介護福祉士はチームリーダーやユニットリーダーとなり、チームのマネジメントやチームケアを実施していきます。介護実践者としてリーダーとなるだけでなく、介護技術の指導や他職種との連携もこの仕事内容にあたります。

仕事内容は就労している施設や職種によって変わります。各施設・事業所とその人数比率と、職種・職位とその比率を見てみましょう。

出典:令和2年度 介護福祉士就労状況調査結果((公財)社会福祉振興・試験センター)

半数以上が「訪問介護員・介護職員・生活支援員」の仕事をしていることがわかります。そして数は少ないですが経営者もいますので、介護の事業を自ら創設することも可能です。

介護を必要としている人の中で、他人にプライベートな部分の介護を任せることを苦痛に感じている人もいます。そのため介護福祉士は、相手とコミュニケーションをとるだけでなく、精神面にも寄り添い(傾聴)ながら、信頼関係を築かなくてはいけません。常に自分に置き換えて(共感)考えることで、相手に「ありがとう」と言われたときは、大きなやりがいを実感できるでしょう。

これらのコミュニケーション力や信頼関係の築き方は、実際に現場で働きながら身についていきます。専門学校などの養成校で学ぶ場合は、学校での演習や実習を通して、これらの力を事前に養っていけると現場に出てからスムーズに利用者と接することができますよ。